|

Omaggi incrociati di fine stagione

Andrea Chénier al Teatro Regio di Torino

Se con l'Hamlet di Thomas, penultimo titolo della stagione, il Teatro Regio di Torino ha permesso alla Francia di rendere omaggio alla Gran Bretagna, con l'ultimo, Andrea Chénier, è la Francia ad essere omaggiata dall'Italia. Ma non solo. I laudatores temporis acti della lirica, i nostalgici del “non ci son più le voci di una volta”, così come coloro che di queste «care salme» ingenuamente sorridono, concorderanno, se hanno buon gusto, che uno dei grandi interpreti del passato di quest'opera è stato Mario Del Monaco. E non tanto, o meglio non solo perché la sua vocalità stentorea, talvolta “sbragata”, gigiona, col repertorio della “giovine scuola” ci andasse a nozze; quanto perché, per fortunata coincidenza temporale, «aveva studiato la parte con Umberto Giordano, a cui era stato presentato dal direttore d'orchestra Antonino Votto e che volle prepararlo personalmente in occasione del suo debutto nel ruolo, a Valdagno nel 1946» (Gianguido Mussomeli): la nuova coppia Verdi-Tamagno, insomma. Avere alla regia il figlio di cotanto interprete, quindi, può essere visto come un omaggio indiretto all'autore e certamente come uno dei tanti motivi d'interesse di questa produzione.

Giancarlo Del Monaco decide di ambientare il primo quadro all'epoca prescritta dal libretto, affidando la ricostruzione degli interni del castello dei Conti di Coigny alle sobrie e luminose scene di Daniel Bianco e ai curatissimi, preziosi costumi di Jesús Ruiz, sui toni d'un tenue pastello. Opta però per alcune libertà. Gérard, al levarsi del sipario, è intento a leggere: ottima intuizione, che lo configura già «rovinato», secondo la definizione della Contessa, dalla letteratura e dalle idee rivoluzionarie; ma il fatto di non rivolgersi a nessun «azzurro sofà» rende le sue parole oscure, così come il Son sessant'anni, o vecchio, senza il padre affaticato in scena, potrebbe essere inteso come uno dei tanti soliloqui di cui è pieno il mondo operistico. Lodevole invece il fatto di collocare questa introduzione al di qua di un velo che separa Gérard dal retrostante salone delle feste, a sottolineare, con quello fisico, il suo distacco morale. Il velo cade e la festa ha inizio. E il quadro procede come da copione, con un Abate che rinuncia alla ridicolaggine delle didascalie (niente marmellata per lui, stavolta!) per pavoneggiarsi in un'ampia toga cerulea, e che sfida con lo sguardo Chénier quando nell'Improvviso viene citata la chiesa. Bella anche l'idea del coro delle pastorelle su cui un satiro e due ninfe si producono in un'aggraziata coreografia di Barbara Staffolani (anche assistente alla regia). Gli stessi mimi danzano poi sulla gavotta conclusiva, quando in realtà dovrebbero essere gli ospiti a farlo – particolari che rendono l'allestimento fruibile a chi già conosce l'opera, non a chi le si approccia; ma è in questo momento che si capisce che l'opera non sarà tutta «in quelle trine morbide»: da sinistra, avvolte da nubi di fumo e illuminate da luci veramente glaciali di Vladi Spigarolo, avanzano truppe nerovestite in tenuta antisommossa e mitra spianati. Un soldato mima il gesto di colpire col calcio dell'arma il satiro, che cade, e il quadro si conclude sconcertando lo spettatore.

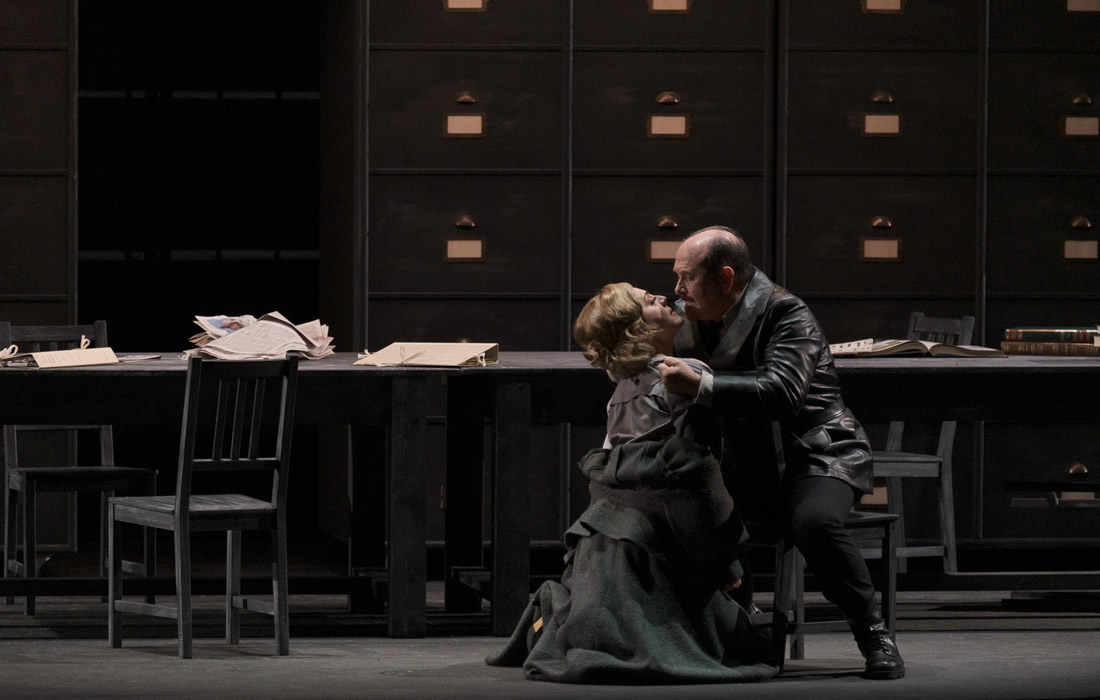

Il rivolgimento totale degli altri tre quadri – il secondo ingombro di due spartitraffico in cemento e un autocarro, sullo sfondo cancello e mura con filo spinato, muro perimetrale di un carcere o quello di Berlino, il terzo con uno schedario che tiene tutto il palcoscenico – tutti i cittadini sono schedati – e una tribuna dietro una cancellata, il quarto simile al secondo, col ritorno dell'autocarro, tutti e tre dominati da opprimenti, fosche tinte grigio-nere, i costumi voltati alla contemporaneità di cappotti e berretti e il tutto condito dai soliti soldati coi mitra spianati, che alla fine verranno usati per giustiziare i due amanti – si spiega in ciò che Del Monaco fils espone nell'intervista a Susanna Franchi: ciascun ideale, pur nato con le migliori intenzioni e sotto i migliori auspici, nelle mani dell'uomo si corrompe, e la rivoluzione che inneggia alla libertà si trasforma in dittatura (significativo che Bersi sventoli una bandiera nera senza insegna: una bandiera a lutto, controparte anti-idealistica della Libertà di Delacroix). E questo non solo nel caso della Francia del Settecento, ma in tutta la storia umana, fatto che ispira la trasposizione in una modernità senza riferimenti mirati ma specchio di verosimili realtà successive. Voilà quindi sulle scene un regime dittatoriale dai toni di guerriglia. Qualcosa di simile aveva tentato Leo Muscato con la sua Forza scaligera, ambientando ogni atto in un'epoca diversa. Ma in Muscato non c'era la concezione pessimistica di fondo di Del Monaco che dichiara: «una rivoluzione è un'utopia e le utopie non funzionano mai. […] Le utopie producono un disastro […] diventano sempre distopie. […] Non credo che l'essere umano sia buono per natura, al contrario, l'uomo è un animale cattivo. […] E non vedo progressi nella Storia, semmai una decadenza». E per quanto si possa essere anche d'accordo, non si vede perché gli episodi narrati nello Chénier non possano esemplificare a bastanza questi concetti: lo smaccato servaggio del primo quadro, il clima di serpeggiante sospettosità del secondo (cui si riferiva Bulgakov col titolo del primo capitolo del Maestro e Margherita: «Non parlate mai con gli sconosciuti»), il processo sommario del terzo, l'esecuzione di massa dell'ultimo: tristi eventi che basta inscenare nel XVIII secolo e lasciar sedimentare negli occhi di spettatori che abbiano un minimo di senso storico, senza scomodare non molto dannose ma inutili trasposizioni, come in questo caso – senza contare che, trattando non solo di eventi con una precisa cornice storica, ma di personaggi realmente esistiti, le trasposizioni sono ancor più inopportune. Perché poi Bersi debba finire stecchita da una revolverata, non si capisce. Peccato anche per particolari smaccatamente teatrali, come certe pose statiche di cori e comparse al primo quadro, o i lacché che scaraventano a terra in sincrono le loro livree ispirati dal gesto di Gérard – se lo devono fare, lo facciano ciascuno per proprio conto.

Du côté de la musique la faretra di questa produzione scaglia dardi dorati centrando svariati obiettivi. Alla recita di giovedì 26 giugno 2025, di cui si riportano le impressioni, il Teatro ha modo di far salire sul podio il suo nuovo Direttorie principale, di recente istituzione. Non ne aveva uno stabile dagli anni di Gianandrea Noseda; e ora, il neoeletto Andrea Battistoni sfodera una bacchetta piena di nerbo, intenzioni e buona volontà, elevando ad esiti di sfolgorante nitore un'Orchestra, quella del Regio, rutilante e tronfia come non si sentiva da tempo: cosa che in alcuni casi (non pochi, invero) la porta ad essere sovraesposta o quantomeno paritetica rispetto ai solisti, fusi talvolta in una concertazione che tratta il materiale musicale come un poema sinfonico – in effetti, con tutto quell'inneggiare alla morte nel finale e quelle spire sonore di portata sinfonica, qualcosa del tristaniano cupio dissolvi può giustificare parzialmente un tale atteggiamento, controbilanciato da altri dove l'organza del tessuto strumentale sa farsi trasparente, come nel coro delle pastorelle, o sorreggere con discrezione, senza mai assoggettarvisi, la maggior parte degli interventi solistici, vivificando la pulsante mutevolezza della tavolozza giordaniana. Da sottolineare inoltre l'impiego di un vero clavicembalo sul palcoscenico che Flando Florinelli, alias Andrea Mauri, suona in luogo dell'arpa prevista da Giordano a mimesi della tastiera: raffinatezza.

Il cast allinea voci di prima grandezza, a cominciare da Gregory Kunde, che torna al Regio, dopo un memorabile Éléazar, nel rôle-titre: a settantun anni, l'inscalfito strumento di questo gigante del canto continua a imporsi per lucentezza di timbro, efficacia di proiezione, nitidezza di squillo, potenza e sicurezza di acuti; ma ad una prestazione così muscolare affianca anche le raffinatezze dell'ex belcantista, che intervengono a cesellare la parte di colori ed espressività, contributo essenziale per rendere il personaggio a tutto tondo.

Si menzioni per completezza anche l'elevato valore del cast alternativo, ascoltato alla sua prima recita di giovedì 19 giugno 2025, che ha in Angelo Villari uno Chénier dal timbro più scuro e dalla vocalità più slargata, sicuramente a suo agio in questo tipo di repertorio, di cui coglie il lato più sanguigno e passionale.

Degnissimo contraltare è Franco Vassallo, un Gérard del quale emerge soprattutto il lato umano, nel bene e nel male, tanto nel furioso scagliar sedie durante il confronto con Maddalena (unico appunto: d'accordo ribaltare una sedia come scatto d'ira: ma alla quarta sedia ribaltata, «a l'alta fantasia qui mancò possa»; quella del regista…), tanto nello sciacquarsi il viso nel lavabo a lato scena, mentre Maddalena rimembra «la mamma morta», come a riprendersi, a lavar via il vecchio se stesso, sulla via d'un rinsavimento che lo farà mutare d'avviso, a differenza del futuro Scarpia, con cui condivide il padre librettistico e (in parte) il frangente drammaturgico. Con la sua voce ampia, rotonda e timbrata, tenace nei centri e solida anche negli acuti, e messa al servizio di tale convincente attorialità, sopravanza, tocca dirlo il collega Aleksei Isaev, dalla grana più ruvida e con un canto a tratti sgraziato, benché un critico della vecchia guardia, Eugenio Gara, dicesse che per questo ruolo occorre un «baritono squarquoio».

Il terzetto dei protagonisti si completa con Yolanda Auyanet, condivisa da primo e secondo cast (la titolare del ruolo, Maria Agresta, essendo impegnata soltanto in due recite qui non contemplate). L'apprezzabile pastosità, il luminoso slancio vocale e l'attenzione al fraseggio, che si impone soprattutto nel quarto quadro con insolita pregnanza, oltre che nella Mamma morta, fanno sì che la recita del 26 sia riuscita molto meglio rispetto a quella del 19, in cui ha esibito stranamente non poche asprezze e una tendenza a “chiudere” nelle regioni acute del pentagramma: a riprova di come spesso le recite migliori non siano le prime…

Valide entrambe le Mulatte Bersi di Mara Gaudenzi (primo cast) e Albina Tonkikh (secondo cast), quest'ultima artista del Regio Ensemble, come pure i valenti Daniel Umbelino (Abate), Tyler Zimmerman (Dumas) e Janusz Nosek (Schmidt). Le accomuna un'apprezzabile timbro ambrato e una guizzante vivacità interpretativa. Di caratura nettamente più drammatica la Madelon di Manuela Custer, che nella vibrazione della r in «morto» e in quel «portatemelo via» raggiunge toccanti toni tragici, favoriti da una consumata perizia attoriale, pregnanti sì da sfondare la quarta parete. Bravo! ad Adriano Gramigni per il suo riuscito Roucher, vocalmente mordace e solido così come Nicolò Ceriani, nel doppio ruolo di Pietro Fléville e di Fouquier-Tinville. Ben fatto anche per Riccardo Rados (un “Incredibile”) e per Federica Giansanti (la Contessa di Coigny). Completano il cast il Mathieu di Vincenzo Nizzardo, il Maestro di casa Marco Sportelli (Ivan Shcherbatykh per il secondo cast) e la Pescivendola di Eun Young Jang (Lyudmyla Porvatova per il secondo cast). Ultimo ma non per importanza, il Coro del Regio trova ancora una volta in Ulisse Trabacchin un'ottima guida che lo innalza a commendevole compattezza ed efficacissima resa espressiva.

A tacere delle numerose iniziative estive e della prossima stagione concertistica, il sipario cala per ora sul palcoscenico del Regio con un titolo che, col librettista, Luigi Illica, getta un ponte su quello che concluderà la prossima stagione – Tosca –, con l'argomento su uno dei più attesi, se non altro per le sue non frequenti riprese – i Dialogues des Carmélites – e col direttore su chi aprirà e chiuderà il cartellone. Avanti tutta, Regio!

Christian Speranza

2/7/2025

Le foto del servizio sono di Mattia Gaido e Daniele Ratti.

|