Il Demone errante

«Scherza coi fanti e lascia stare i santi», ma pure coi diavoli c'è poco da scherzare. Doveva esserne consapevole Anton Rubinštein, che ponendo in musica (1875: sia un caso o no, lo stesso anno del Mefistofele di Boito) un testo-chiave della letteratura russa come il poema Il demone di Lermontov rinunciò a qualunque declinazione sardonica, grottesca o anche solo sulfurea del demoniaco. Preferì invece gli approdi d'un aristocratico accademismo musicale, severo ed esornativo al contempo, debitore ora del grand-opéra francese ora della vocalità all'italiana: un accademismo – tra l'altro – che forse tentava di tradurre in forma sonora ciò che era intraducibile (gli arcaismi del tetrametro giambico di Lermontov), ma certo entrava in polemica con la spontaneità grammaticale, i folklorismi, le spigolose bizzarrie di Musorgskij e del Gruppo dei Cinque. I quali, notoriamente, erano nemici giurati di ogni “occidentalismo” nel linguaggio musicale russo: un po' come faceva Dostoevskij quando rimproverava a Turgenev di raccontare l'anima russa standosene a Parigi e a Baden-Baden, insomma. Il tempo, poi, come sempre ha fatto il proprio lavoro: nella storia della musica il capitolo fondamentale resta quello scritto dai Cinque, non da Rubinštein; e pretendere che il suo Demone renda giustizia alla tastiera dei significati drammatico-poetici di Lermontov è come credere che il Faust di Gounod sia un'opera intrisa di puro spirito goethiano. La fortuna di questa partitura resta, insomma, legata agli interpreti, bassi o baritoni che siano (conformemente alla sua doppia natura, extraterrena ed umana, anche la vocalità del protagonista è anfibia): su tutti, per primo, Chaliapine; in via più episodica, e in lingua italiana, Rossi-Lemeni; più di recente – sarebbe stato il suo ultimo ruolo prima dell'immatura scomparsa – Hvorostovsky. D'altronde, anche tanti altri titoli della storia della musica non decollano senza un interprete carismatico: dispiace, piuttosto, il larvato antisemitismo che sembra farsi strada nella drammaturgia di Rubinštein. Perché quest'Olandese Volante senza redenzione – quale, di fatto, è il Demone dell'opera – ha davvero il sapore, sia pure tra le righe, di un Ebreo Errante castigato a causa della propria ontologia.

Hvorostovsky fu appunto l'interprete per il quale, pochi anni fa, il regista Dmitry Bertman concepì questo spettacolo nel “suo” Teatro Helikon: palcoscenico moscovita tanto mordace e sperimentale quanto il Bolscioi rappresenta l'anima operistica tradizionale e borghese della città (e, in quanto tale, Rubinštein l'avrebbe gradita di più). Purtroppo già la prima ripresa occidentale dell'allestimento, a Barcellona, ebbe luogo dopo la morte del baritono siberiano: ora, invece, tocca al Grand-Théâtre di Bordeaux, con una produzione che sulla carta miscelava alchemicamente professionalità russe e francesi, ma dove l'indisposizione del titolare Nicolas Cavallier ha spostato l'ago della bilancia sul fronte della Russia. Gli è infatti subentrato Aleksei Isaev, protagonista un po' dandy scenicamente (tale, sul piano esteriore, lo vuole Bertman) e, tuttavia, di canto robusto e autorevole, ancorché polarizzato sul mero versante baritonale. È una questione di fisionomia vocale – Isaev è risonante in alto, più dimensionato al centro e in basso – ma anche “psicologica”: lo slancio passionale da innamorato respinto che caratterizza la sua interpretazione ricalca, implicitamente, il cliché del baritono antagonista ed elude le pensosità superumane del personaggio, individuate da Rubinštein proprio nei momenti di tessitura più grave.

Momenti topici della partitura, gli omaggi al canto italiano sono stati invece onorati dal “legato” scorrevolissimo del tenore (Alexey Dolgov, comunque di scuola squisitamente russa nella timbratura trasparente) più che dai virtuosismi della primadonna (Evgenia Muraveva, circospetta sotto questo fronte e, semmai, più interessata ai momenti isterici e lacerati del ruolo di Tamara). Mentre quanto, in termini belcantistici, usciva dalla porta del soprano rientrava dalla finestra del personaggio dell'Angelo, qui affidato a un controtenore: modo per lasciare in sospeso un'annosa questione sessual-teologica, ma anche per non fissare una netta demarcazione tra Bene e Male. E difatti sarà proprio l'affilata figura di Ray Chenez – perfetto pendant della sua penetrante voce controtenorile – a indossare, sul calar del sipario, la giacca abbandonata dal Demone.

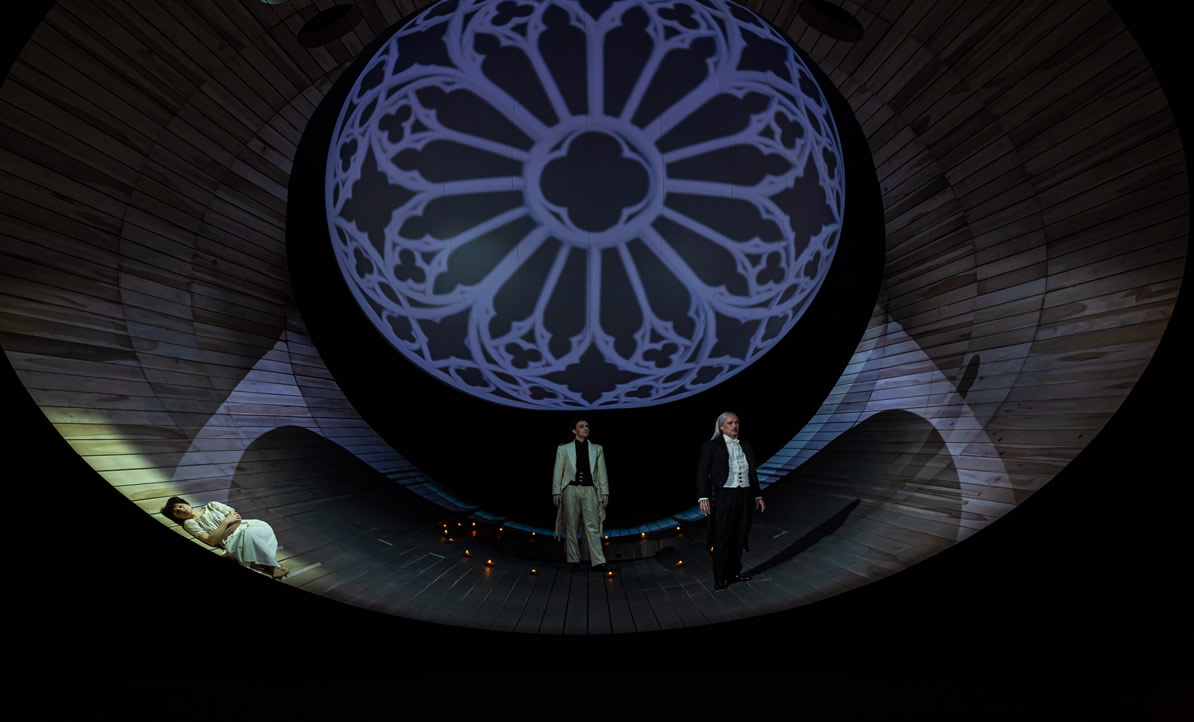

Resa lode ai comprimari (l'anima del basso ieratico e quella del basso brillante vengono restituite dal padre nobile di Aleksandros Stavrakakis e dal servo picaresco di Luc Bertin-Hugault, mentre Svetlana Lifar replica il sempiterno ruolo della nutrice insufflandovi perfide pennellate comiche), e preso atto che Paul Daniel è direttore che sa imprimere idiomaticità russa a un'orchestra francese, resta da definire meglio il disegno registico. Bertman sfronda molto: tra cori sforbiciati e danze soppresse se ne va via una buona manciata di musica. È una maniera di prendere le distanze dagli aspetti più decorativi (o più “occidentali”?) dell'opera, ma anche per rinunciare a costruire una carica teatrale latitante in Rubinštein, puntando sull'evocativa dimensione dell'affresco sinfonico-vocale. Dunque scena unica (elemento centrale una grande sfera cangiante, che di volta in volta si fa occhio di Dio, umano telescopio, rosone di chiesa), pochi arredi ma molti “segni” (la stola rossa in luogo del cadavere del principe), estrema attenzione al movimento dei corpi (anche in assenza di danze, le coreografie di Edwald Smirnoff hanno un peso risolutivo). E, sottopelle, una macabra ironia ignota a Rubinštein: ma che non ci sta affatto male.

Paolo Patrizi

6/2/2020

Le foto del servizio sono di Erico Bouloumié.

|