Britten e James: the others

The turn of the screw al Teatro dell'Opera

The turn of the screw di Henry James trascende le convenzioni del racconto di fantasmi, tradizionalmente legato a effetti di natura melodrammatica, per concentrarsi sulle risonanze psicologiche del male. La sua sensibilità appare del tutto moderna, come giustamente notò Virginia Woolf in un saggio sul sovrannaturale nella prosa anglosassone. Una peculiarità che non sfuggì a Benjamin Britten quando decise di mettere in musica un testo che presentava innumerevoli tangenze con la propria poetica, identificabili ad esempio nel contrasto fra l'infanzia e l'età adulta e nelle conseguenti manipolazioni operate dall'educazione. Il compositore inglese, omosessuale e pacifista, era naturalmente esposto agli strali di una società perbenista e ostile nei confronti del diverso. Con la sua complessità tematica il racconto di James, nella trasposizione librettistica confezionata da Myfanwy Piper, incontrava esattamente i desideri dell'autore, incline a una produzione operistica densa di significati e pregna di echi letterari. Per completezza di cronaca occorre dire che la commissione venne dal Festival veneziano di musica contemporanea, e si concretizzò nella città lagunare nel settembre del 1954.

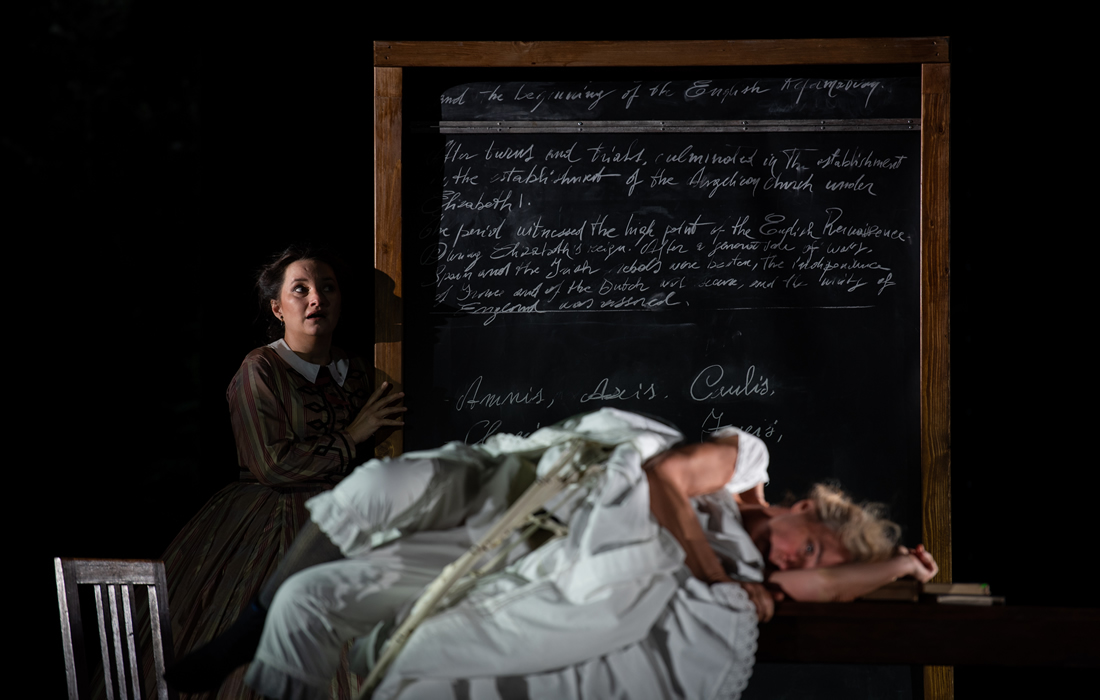

Un plauso al Teatro dell'Opera di Roma che, ormai da vari anni, inserisce nella programmazione titoli estratti dall'ampio catalogo britteniano. Chi scrive ricorda ancora l'ultima esecuzione dell'opera nel lontano 1997, sul più raccolto palcoscenico del Teatro Argentina, con la raffinata regia di Luca Ronconi e la forte presenza scenica di Raina Kabaivanska. La realizzazione odierna, come nei precedenti Billy Budd e Peter Grimes, è stata affidata al magistrale acume teatrale di Deborah Warner. La scena immersa nell'oscurità delinea le coordinate di una liturgia nera estremamente evocativa, uno spazio psicologico nel quale hanno albergo le ossessioni dei personaggi. “The ceremony of innocence is drowned”, recita un verso di Yeats preso in prestito nel libretto, a indicare il naufragare dell'innocenza, violata e irrecuperabile. Il peccato è penetrato nel mondo e l'eden primigenio è irrimediabilmente perduto. La grande parete nera sul fondo del palcoscenico si apre di volta in volta a mostrare il giardino solcato da ombre, la natura matrigna dalla quale emergono le figure dei due fantasmi. La questione sull'esistenza o meno degli spettri dei domestici Quint e Miss Jessel non è rilevante ai fini drammaturgici; essenziale è la reazione dei protagonisti ai presunti eventi sovrannaturali, l'effetto devastante sulla loro psiche. Il viaggio dell'istitutrice verso l'inquietante magione viene suggerito dal tremito del corpo stagliato contro un telo sul quale viene proiettato un paesaggio in movimento, mentre al loro primo apparire i fanciulli Miles e Flora emergono da una scala situata nel golfo mistico come se provenissero da un abisso. L'insolito si insinua nel quotidiano, rappresentato dal tavolo, dalla lavagna e dal pianoforte. Due lettere scandiscono l'azione: nella prima si comunica l'espulsione dalla scuola dell'apparentemente angelico Miles per ragioni misteriose, mentre nella seconda l'istitutrice, ormai convinta della minaccia del male, vorrebbe avvertire lo zio e tutore dei due orfanelli riguardo la pericolosità della situazione. Emotivamente forte la scena della lezione, durante la quale il piccolo Miles intona una enigmatica canzoncina che lo proietta d'improvviso in una dimensione inaccessibile, preda dell'ignoto. Magnifico l'inizio del secondo atto, con il colloquio dei fantasmi (una licenza rispetto al testo di James) ambientato in una selva di assi che man mano vengono issate in alto, mentre l'istitutrice annaspa in un labirinto inestricabile. Di grande suggestione il lavoro sulle luci, firmato da Jean Kalman. L'economicità dell'allestimento pensato dalla Warner, capace di esercitare una enorme fascinazione con minimo impiego di mezzi, corrisponde esattamente al pensiero di Britten, che con ridotte risorse orchestrali ha costruito una fra le opere più significative del teatro novecentesco.

Esecuzione segnata dalla presenza carismatica di Ian Bostridge nei panni del prologo e di Quint, dal suo canto ieratico e ammantato di nebbie, intessuto di bagliori lunari. Gli sta accanto la Miss Jessel altrettanto spettrale e perturbante di Christine Rice. Bravissimi i bambini, sia dal punto di vista vocale quanto da quello interpretativo; Zandy Hull nelle vesti di un Miles tanto enigmatico quanto inquietante, e la piccola Cecyl Balmforth, una Flora vivace e agile sul palcoscenico. Brava Anna Prohaska, un'istitutrice fragile e minata da continui dubbi e paure. Ottima anche la governante di Emma Bell. Ben Glassberg mostra di conoscere a fondo la partitura, dirigendo il ristretto organico orchestrale con padronanza timbrica e coloristica. Applausi convinti in un teatro purtroppo non pieno in occasione della prima replica del 23 settembre, come invece la qualità artistica della recita avrebbe meritato.

Riccardo Cenci

26/9/2025

La foto del servizio è di Fabrizio Sansoni.